La vwa bèf- canción de arreo

Yo tenía 22 años, cuando, terminando mis estudios de antropología, debía elegir el campo. No tenía plata, ya vivía sola, y no tenía sponsors ni beca de ningún tipo, además de trabajar archivando facturas, lo que me dejaba poco tiempo para investigar.

Decidí hacer de esa dificultad una ventaja, por lo que me acerqué a asociaciones antillanas de la región parisina, como Lékôl bélè, o Boukan que existen todavía hoy, 25 años después.

Cuando llegué el primer día a Lékôl Bélè la capitaneaban Alain y Marie André, dos negros rotundos que tenían la habilidad de contagiarte las ganas de bailar y de aprender su cultura. También asistían cuentacuentos como Philippe Cantinol y Igo Drané. Pero el primero que me habló fue Polo Athanase, un metro ochenta de africano mestizado con chino, una risa que despejaba las nubes parisinas, y una voz aterciopelada para cantar bélè dous, biguine, pitché y ti-cannot que arropaba de cualquier frío.

Me dijo algo que no entendí. Al darse cuenta de que no hablaba kreyol, me preguntó, en el francés de las islas:

—¿Y te viniste así, solita, sin más?

—Sí, -le dije.

—¿Y no conocés a nadie, de acá?

—No,- contesté.

Silbó admirativamente.

—Y bien, sos corajuda.

Y es que nadie que no fuera antillano había pisado esas asociaciones. Hoy es común interesarse por otras culturas, es in, es woke. Pero no en 1998.

¿Pero que podía unir una muchacha como yo y un grupo de antillanos en la metrópoli? Primero pensé que muy poco. Pero enseguida encontré multitud de puntos comunes:

El humor con doble sentido, la nostalgia de las frutas, (aunque no fueran las mismas) con sabor a fruta, al sol que calienta en serio y a la siesta con chicharras. La añoranza de lluvia que es torrencial cuando quiere y cálida como gotas de aceite. El gusto por el ron para ellos, la caña o aguardiente para nosotros, el ají y la palta, el verdeo y los buñuelos fritos de todo tipo. El gusto por bailar las desgracias y llorar las alegrías, las navidades con calor, las ciudades volcadas al mar y una cierta forma de entender la lealtad.

Nos entendimos enseguida, en el callar los dolores, yo los traumas de la dictadura y ellos las secuelas de la esclavitud y el racismo. Su forma de transmitir y procesar ese duelo me ayudó a mí a entender el mío.

No es un dolor “transmitido” como dicen algunos, o que alguien “te dio”. Lo llevamos dentro nuestro. Para ellos y nosotros, es la memoria de viejos dolores que nos dejó magulladuras en el alma y el cuerpo, aunque no se vean.

Además, estaba la vivencia de la migración, donde ellos y yo hablábamos perfectamente francés, habíamos ido a escuelas francesas y teníamos todos los papeles y pasaportes habidos, pero sufríamos discriminación y no nos sentíamos parte de la Francia eterna.

Sin embargo, había algo en la manera de ver lo masculino y lo femenino que era muy distinto entre las antillanas y yo. Las mujeres antillanas me enseñaron a no ahogarme en la vergüenza con que nos educaban en América latina, donde la mujer hasta finales del siglo XX tenía que ser recatada y esperar que el varón le haga levante. Ellas no, ellas elegían deliberadamentecon que hombre (en general hombres) relacionarse. Cuando en Argentina nos tapábamos porque “ay se me ve la bombacha” ellas te decían:

—pero, decime, ¿te pusiste bombacha?

De ellas aprendí el desparpajo, porque vivían su cuerpo y su libertad sexual de una manera muy orgullosa de sí, muy afirmada, una generación antes del #NiUnaMenos.

Eran mujeronas dueñas de su cuerpo, acostumbradas a ser criticadas porque negras, porque culonas, porque grandotas, porque su pelo, porque sus dientes, y terminaban mostrando un dominio y una dignidad que me enseñó mucho sobre cómo las mujeres podemos sostenernos en contra del mundo.

Tenían, además, una gravedad en el caminar por llevar sobre sus hombros el peso de sus hijos, de sus padres, de su cultura. Yo me permitía contar chistes en las rondas donde tradicionalmente sólo lo hacían los varones, y bailar damyè como si fuera un juego, aunque las ancianas furibundas me recordaran que antaño era un combate a muerte y no debía ser tomado a la ligera.

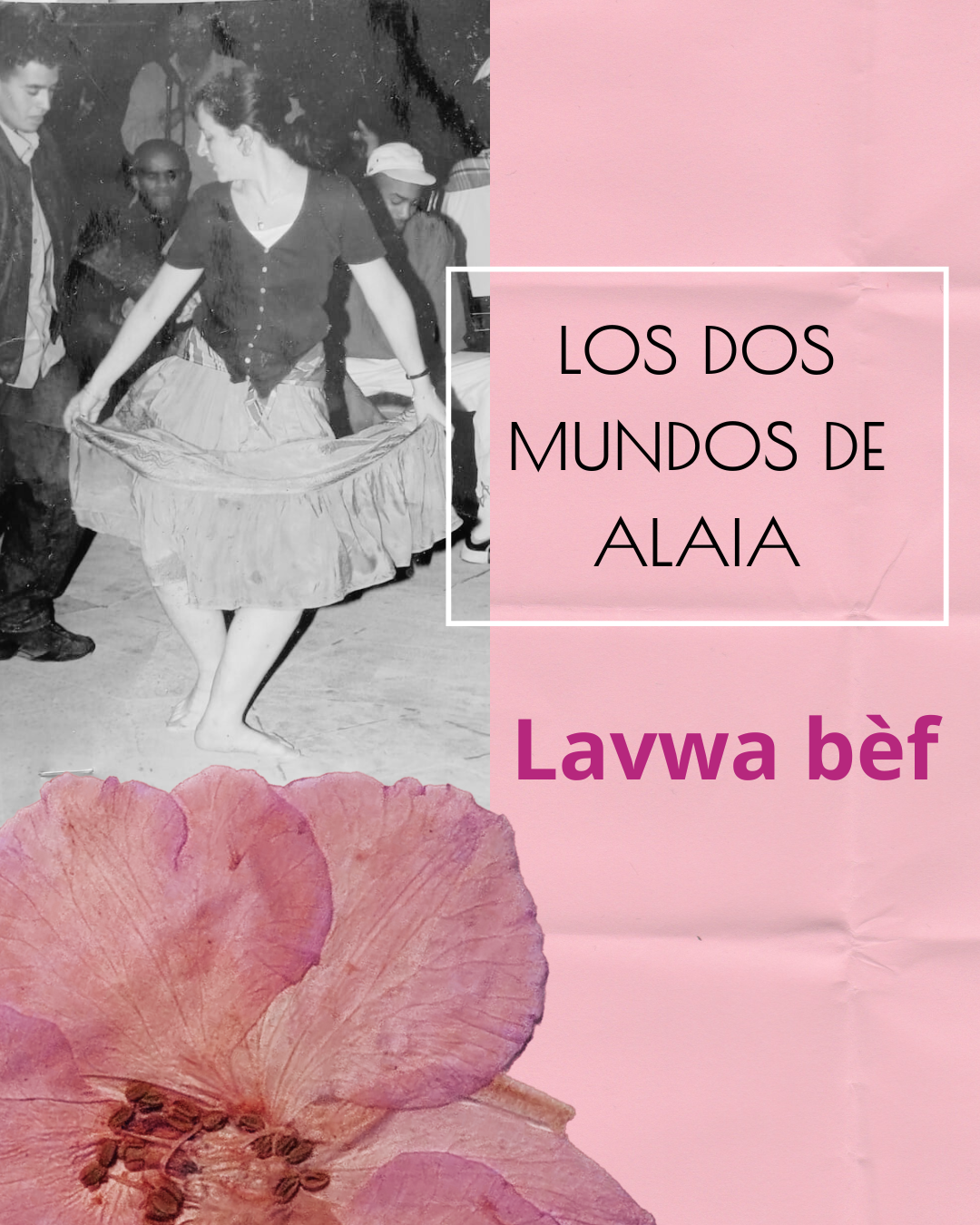

Así es como durante 5 años fui “la blanca que baila” lo cual era todo un halago y recibí el cariño que no había encontrado en otros ámbitos. Fueron mi familia, y estuve ahí en cada navidad en los chanté nwèl, cada Sábado Gloria, cada picnic de la Virgen los 15 de agosto.

Un día de pascuas después de los accras de bacalao y los cangrejos, después del sorbete con coco hecho a mano entre todos, como nosotros hacemos el asado, me pidieron que cante una canción de mi país.

Ellos sabían que tenemos canciones de arriero, muy parecidas a la vwa bèf que usaban en las islas para guiar sus mulas en siglos anteriores.

Les canté “duerme negrito”, porque mi mamá de chiquita me cantaba siempre a Atahualpa Yupanqui y a Cafrune, con voz cascada.

De a uno, sin decir nada fueron agarrando sus instrumentos, el tambou bélè, que es un tambor que se toca acostado y con el pie, los ti-bwa que se hacen con ramas de guayabo, el chacha que es una calabaza que se rellena de semillas, y me acompañaron en una versión que se perdieron los grandes de este mundo.

Porque los condenados de la tierra, como diría Fanon, se entienden entre sí, sin demasiada explicación, sin importar el idioma que hablen.